けえかほおこく7「拙い」

誰にも敵わない。

自分の中だけで編んだ言葉が一つもない。

全ては紡錘に衣を纏わせたテンプラ。

このタイトルもそう。

この表現もそう。

借り物の言葉だけなんです。

信仰にすがって生きていきたい?

信仰の対象としてすがられて生きていきたい?

信仰という精神世界のパノプティコンにおいて、教祖側からタブラ・ラサの上塗りを願って良いものか?脱構築を超越した黙示にどうしても惹かれる。

いや、一切の脱構築を許さないからこそのアポカリプス?

違う、こんなことを書きたいんじゃない。

いや、書きたいことの意味内容はこれがいい。

僕だけの思想。

もっと違う言葉で、誰の影響も受けていない、僕だけの言語がほしい。

そうしないとあなたに敵わない。

あなたに追いつきたい。

あなたに肩を並べたい。

タバコも酒もすべて僕の体と止揚させたい。

あー、だんだん僕らしい拙い文章になってきたぞ。

酒と煙草をしても健康がいいから筋トレとか食生活気にしないといけない。

あー、文章が拙くなっていく。

あなたの言葉と僕の言葉の合作でもいいですか?

けえかほおこく6「読書について(考査中)」

読書が好きです。

出会った人にまず伝えるのはこれだ。

僕としては、読書っていう遊びにハマってるんです。ってことを相手に感じ取ってほしいのだけれども、大抵の人は「勉強家だ」「高尚な趣味だ」などどいった感想を持ってしまう。

このことについての考えを軽くまとめたい。

以下の考察を述べるにはまだ勉強不足な点は多々あるのでかなり僕の理念型による理論だと思っていただきたい。

そもそもなのだが、主観的現象を二項対立で考えている人が僕の周りには多いと思う。

では読書はどういった二項対立で捉えられているのか。

これはデュルケームのいう「聖ー俗モデル」だろう。これで判断するとしたら読書は「聖」の領域に入れられる可能性が高い。(始皇帝にとっての儒学、冷戦期の東側陣営にとっての相対性理論などの、いわゆる反動的なもの、、は除く)。

ここで、ある程度人文知をかじったものであればこれが古い理論であることは一目瞭然だろう。

もしあなたが読書家なら、ヘッセの『デミアン』を、社会学や哲学その他の文系科目を学んだことがあるならばホイジンガの『ホモ・ルーデンス』を思い浮かべてほしい。

どうだろうか。人間の営みを「聖ー俗」の二値論理で物事を判断することが明らかにダミングダウンされた視点であることがわかるだろう。

ここで、この論に「ドクサ―エピステーメー」の二項対立を持ち込んで述べることも「聖ー俗」と本質的に同じであることは了解されたい。

浅田彰『構造と力』から引用するのがわかりやすいだろう。

半ばそれと意識しつつ日常生活のドクサへの埋没を択ぶのでもなく、象牙の塔にこもって大上段にエピステーメーをふりかざすのでもなく、それもまたドクサであると意識しながら知と戯れることが問題なのである。

浅田彰『構造と力』(中公文庫版)p20

同書のもっとも有名な「シラケつつノリ、ノリつつシラケること」(p19)これが私にとっての読書である。読書について、ドクサ的なノリのみを意味づけるつもりはないとうことだ。

ここまで『構造と力』に頼りきりで論を進めてきた。

哲学が好きな人はここで、私が〈読書という営みをどういった位置づけにしたいのか〉勘づいていることだろう。

私にとって読書とは「遊」である。

ここで言う「遊」はホイジンガのそれとは異なる。確認しておくと、ホイジンガは「まず遊びを基本行為として、そこから聖なる行為が発生したと考えた」と考えている。

参考:https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/~m-ikeda/sub6.html(2024年5月2日閲覧)

ホイジンガの論では遊びはデュルケムの考える俗のパラフレーズに過ぎないのだ。

多少ややこしい流れになってしまったが、私は読書の位置づけにあたってカイヨワの「聖ー遊ー俗」モデルを元に考えたい。、、、、

カイヨワについてなんの知識もないので今のところはここで終わり。

哲学ではセットになって語られがちなデュルケム、ホイジンガ、カイヨワの三者を比較できないということは、私を知識人と見ている人からは噴飯ものだろう。

私にとっての読書がたいして知的な営みではないことがここでわかっていただければ本望である。ってな感じですわ。

ああ

あなたとセックスしたベッドで今日も寝る。

あ

あなたが死ぬとしたら、、

僕がラインで「死ね」って送ったときがいい。

読書記録5『駈込み訴え(ロウワー考察)』太宰治

はじめに

やはり太宰から抜け出すことはできない。そう思わせるには充分な作品だった。わずか30分足らずで読んだにも関わらず、その何十倍もの時間をこの作品に対する思索で消費している。

この物語はタイトル通り何者かが駆け込んで来て自分の尊敬していた人の悪行を訴えていくものだ。ネタバレになるが、駆け込み訴えているのはイスカリオテのユダ(以下ユダと表記)で、訴えられているのはイエスである。これだけだと難しい話のように感じてしまうかもしれないが、この話の主軸はユダの愛である。イエスを愛しすぎた故に彼を裏切るしかなかったユダの苦悩を太宰が再解釈し書いたものなのだ。

本記事では「駈込み訴え」のあらすじを記述した後、本作品をベースにした楽曲「ロウワー」の考察を試みる。

あらすじ

先程にも述べた通り、この話はユダ目線でイエスへの裏切りを書いたものである。そもそも、ユダの裏切りはキリスト教を客観的に見ることのできる我々日本人の感性からみると至極当然なのである。というのも4つの福音書を参照すると2人の会話シーンはとてつもなく少ない。というよりワンシーンしか無く、しかもその会話ではユダはイエスに咎められている。後述するベタニヤのマリアのエピソードである。明智光秀もびっくりである。キリスト教の価値観からすると無条件にイエスを愛しなさいということなのだろうが…

話の内容に入ろう。ユダが訴えながら過去回想をするのだが、そのエピソードは以下のように分けられる。

「2人きりの語らい」→「ベタニヤのマリア」→「イスラエル入城」

はじめの2人きりの語らいは実際の聖書にはないものであるが、ユダがイエスを愛していることを示すために太宰がでっちあげたものと私は解釈した。ここで先ほど2人の会話がほとんどないことを確認しておきたい。本作ではそんな2人の会話が加筆されているのだが「あとにも先にも、あの人と、しんみりお話できたのは、そのとき一度だけ」とも独白も添えられている。ユダが思うようにイエスと関係性を築くことができなかったことがうかがえる。ここでの話の内容はさほど重要でないので次。

次にベタニヤのマリア(以下「マリア」と表記するか迷ったのだが、聖母マリアやマグダラのマリアと混同すると聖書解釈に大きな支障をきたすため「ベタニヤのマリア」と略さず書いていく)だが、最も重要な部分だろう。ベタニヤのマリアがものすごく高価な油をイエスにかけてしまうのである。ユダは、その油を売った金で貧しい人々を救うことができるのに、と憤慨する。ここでイエスはベタニヤのマリアをかばうのである。自分が死ぬための準備をしてくれたのだと。

当時の中東では実際にあった習慣として埋葬するときに足に油を塗ることがあった。イエスは自分の死期を悟っていたため、ベタニヤのマリアもそれについて理解のある人間なのだと認めたのである。また、キリスト教では救世主のことを「メシア」と呼ぶ。元々の意味は「油をかけられた人」である。これは旧約聖書で民を導くものがそのあかしとして油を頭に塗った話から来ている。そこから彼女はイエスに対してこの上ない尊敬の意を表したと解釈することもできる。

聖書ではここでベタニヤのマリアの真意を汲み取れなかったユダがイエスに叱責されて終わる。しかし太宰はユダ目線の話を展開する。なんとイエスが眉目秀麗なベタニヤのマリアに恋をしていたからかばっていたのだという。

私は、ひとの恥辱となるような感情を

嗅 ぎわけるのが、生れつき巧みな男であります。自分でもそれを下品な嗅覚 だと思い、いやでありますが、ちらと一目見ただけで、人の弱点を、あやまたず見届けてしまう鋭敏の才能を持って居ります。あの人が、たとえ微弱にでも、あの無学の百姓女に、特別の感情を動かしたということは、やっぱり間違いありません。

主の預言者が人間の娘に恋をするなどあってはならない。ユダの感じていた絶望は計り知れない。イエスに自分の考えが認められなかったことに対する不満、イエスが恋愛感情に揺れていることへの呆れなど様々な負の感情がユダのなかに巡っていたことは想像に難くない。

イスラエル入城に関しては、ユダの裏切られポイントを引用して終わろう。宮に入り商人を追い出した場面のユダの感想だ。

所詮 はあの人の、幼い強がりにちがいない。あの人の信仰とやらでもって、万事成らざるは無しという気概のほどを、人々に見せたかったのに違いないのです。それにしても、縄の鞭を振りあげて、無力な商人を追い廻したりなんかして、なんて、まあ、けちな強がりなんでしょう。あなたに出来る精一ぱいの反抗は、たったそれだけなのですか、鳩売りの腰掛けを蹴散 らすだけのことなのですか、と私は憫笑 しておたずねしてみたいとさえ思いました。もはやこの人は駄目なのです。

ここでユダはイエスに見切りをつけ、愛したイエスがこれ以上情けない姿を見せる前に殺してあげようと思い立ち銀貨30枚を受け取るところで話は終わる。

なお実際の聖書の内容がわかると本作をより楽しめるため、記事の最後に聖書の該当部分を書き出しておくので、興味があれば是非読んでいただきたい。

ロウワー解釈

最後にぬゆり氏の楽曲「ロウワー」の考察を行おう。

youtoubeのコメント欄を見るとわかるが「駈込み訴え」が元ネタの曲となっている。きちんとした考察は以下の記事を読むといいだろう。

私はこの記事で書かれていない部分と解釈の異なる部分を記述してみようと思う。

駈込み訴えとの共通点

ロウワーの2番は以下の歌詞から始まる。

平穏とは消耗を以て代わりに成す

実際はどうも変わりはなく

享楽とは嘘で成る

「綻ぶ前にここを出ていこうか」

と都合の良い願いを同じ様に同じ様に呟く

この歌詞は「駈込み訴え」の次の場面を読むと理解できるだろう。

あの人は、私のこんな隠れた日々の苦労をも知らぬ振りして、いつでも大変な

贅沢 を言い、五つのパンと魚が二つ在るきりの時でさえ、目前の大群集みなに食物を与えよ、などと無理難題を言いつけなさって、私は陰で実に苦しいやり繰りをして、どうやら、その命じられた食いものを、まあ、買い調えることが出来るのです。謂 わば、私はあの人の奇蹟の手伝いを、危い手品の助手を、これまで幾度となく勤めて来たのだ。

ユダはイエス一行の金銭管理を担当していた。そんな彼は「消耗を以て」イエスの起こす奇跡を演出していたのだ。歌詞の「綻ぶ前に~」は、奇跡のトリックが皆にバレる前に2人だけの逃避行に堕ちてはくれないかというユダの願望が現れたものと考えられる。

ユダの接吻

聖書ではイエスが捕らえられる場面で、ユダはイエスに向かって接吻をする。これはユダヤの司祭に対し、誰がイエスなのかを知らせる合図である。イエスは自分に相対し向かってきたユダが何をしようとしているのか瞬時に察し、接吻を受け入れそのまま磔になる。

ロウワーでも同様の場面が最後に描かれている。

最後のサビの場面だ。三枚目の構図はユダの接吻をかなり意識していることがわかる。ここで絵画との共通点を注意深く観察していくと2つの違和感がある。

あえて2つ目の方を先に述べよう。なんとロウワーでは接吻をしていないのである。4枚目の画像を見ていただくとわかるだろう。聖書通りに話が進むのなら、ここで接吻をしていないとおかしいのだが、ロウワーではユダが「正しくして」と訴えている。そしてこれは楽曲の最後の歌詞である。つまりユダが最後にした行いは接吻ではなく、正しい道への救済を訴えることだったのである。

これをふまえて1つ目の違和感に触れよう。その違和感が見られるのは画像2枚目である。2人の背後にヘイローが描かれていることだ。ロウワーのMVを注意深く見ていくとわかるのだが、イエスの背後には何度がヘイローが描かれているのに対し、ユダの背後に描かれているのはこの最後の場面だけである。

〈ユダの接吻〉を見てもわかるが、普通ユダを描いた絵画で彼の背後にはヘイローは現れない。彼が聖人ではないからだ。

それなのに「ロウワー」の最後にはユダの背後にもヘイローが存在している。わざわざユダに重なる位置に存在しているということは何らかの意図があると見て良いはずだ。その意図は一体何なのか。それを説明するのが先に述べた2つ目の違和感、接吻をせずに正しさをユダが求めていることだ。

愛に溺れ、師を裏切ったユダだが正しくあろうとする意志を捨てなかった。そんな彼女に神は祝福を与えたのだろう。ユダの正しくありたいという思いの尊さは言語で表すにはもったいない。一つの楽曲として感性に訴えかけたぬゆり氏の製作力にひたすら脱帽するしかない。

読書記録4『白い衝動』

現代文学を数年ぶりに読んでみた。おすすめされたのでなんとなく読んでいただけなのだが、精神分析の要素があり自分にハマる内容だったので、できるだけ考えたことを言語化してみようと思う次第。

作者について

本書は呉勝浩のミステリー作品である。氏はデビュー作『道徳の時間』で江戸川乱歩賞を受賞してから注目された作家で、私が今回読んだ『白い衝動』は大藪春彦賞を受賞している。実力には疑いの余地のない作家だ。なお、2023年には『爆弾』で「このミステリーがすごい!」1位になっている。

以上の受賞歴からはミステリー作家だという印象が見受けられる。実際ミステリーを描いているのだが、本質は心理描写だとわたしは考える。わたしが読んだのはこの一冊だけだが、『爆弾』がyoutubeチャンネル「ほんタメ」で紹介された際には、筆者の心理描写の巧みさを強調し紹介していたので間違ってはいないだろう。本作にもミステリー要素があるのだが、話の本質でないと考えこの記事ではあえて触れないことにする。

あらすじ

本作はスクールカウンセラーの奥貫千早を主人公に物語が進行する。殺人衝動のある高校一年生の野津秋成が千早に相談する中で、刑期を終えた強姦魔の入壱が近くに住んでいることを知り2人は影響されていく。

物語の軸となるのは千早が唱えている「犯罪者の社会的包摂」である。犯罪者のような人物でも社会全体で受け入れようとする思想である。物語序盤は高校生の秋成を包摂しようとする一方で、入壱もそうするべきと考えているのだが、市民を不安にさせている元犯罪者を社会的に受け止めることの限界を感じ、ある事件をきっかけに千早自身も彼を受け入れたくないと考えるようになってしまう。そんな中、秋成は自ら包摂を拒む。殺人を犯してしまう前に独りになろうとするのだ。愛する家族のために。

千早は、秋成のことを社会的に包摂されるべきだと考える一方、入壱にはそれができないというアンチノミーに悩まされる。私たちは他人をどれだけ受け入れるべきなのか、殺人衝動のある少年と実際に強姦を犯した入壱をモデルに考えさせられる作品だ。

社会的包摂の限界

千早は一体どんな結論を出したのか。以下ネタバレ。

最終的に彼女は「社会的包摂」の限界を認め、両者を全寮制のワークショップで生活させることになる。当初の思想だと、彼らのことは社会が包摂するべきなのだから閉じられた生活空間に閉じ込めることは悪いことであるのだが、彼らは犯罪を犯してしまうような「衝動」を生まれ持ってしまっただけで根っからの悪人ではないことを理解することで道が開ける。ほんとうの意味での絶対悪はなかったのだと悟っているようにも感じる。

「生きたいという衝動、死にたいという衝動、殺したいという衝動、たくさんの矛盾した衝動があって、わたしたちは、その全部を持っている。(中略)」入壱がむごたらしい凌辱をしながら、命を救おうとしたように。p459

そして社会市民全員が彼らを包摂するのではなく、人それぞれが生きることを許されたローカルな世界で生きていくことを是認するようになる。

世界を閉じることが不幸せだと決めつけるのは、広い世界に住める人間の傲慢だ。p462

ラカンの精神分析

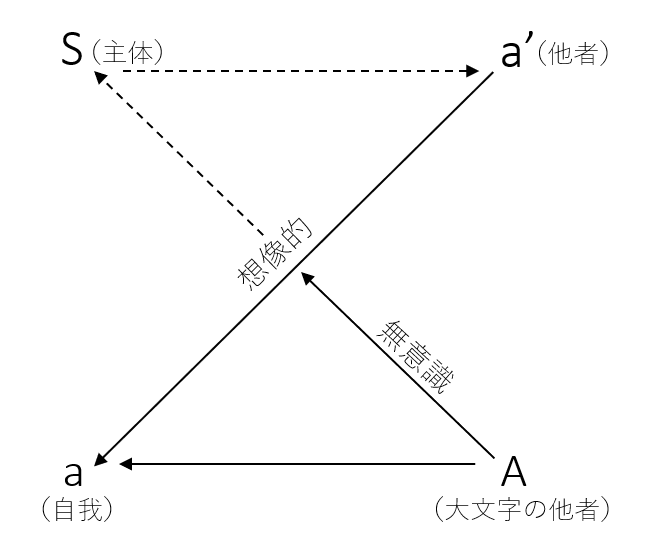

物語のキーとなった二人の男の精神分析は主人公の指導教員であった寺兼が行うのだが(千早も行うが寺兼にことごとく反駁される)、その根底にはラカン心理学があるのでその中身をここでまとめる。

「対象a」と、寺兼がつぶやいた。「ラカンの提唱したこの概念は、わたしがわたしであるという認識はあなたを通じて担保される、とでもなろうか。いわば受動的な自己認識だな。しかしわたしは人間を、もっと能動的に自己認識を求める生き物だと考えている。」p410

ラカンによる対象aは受動的な要素が強い。このことは、かの有名なL図からも読み取れるだろう。寺兼はここから一歩踏み込み、人間はラカンが言うよりも「主体」から「大文字の他者」へ能動的に働きかける生き物なのだと主張する。想像界で断絶されてしまう「大文字の他者」と「主体」のつながりを「主体」の側から導こうとする、と言い換えることもできるだろう。

そしてそのような能動性を通じて殺人を犯す心理を次のように説明する。

「相手を死にいたらしめること。それは絶対的に不可逆であるゆえに『わたし』が『あなた』にとってかけがえのない存在である証明となる。(中略)自分の存在をたしかめるために、他者を殺める心理。」(中略)

「自己の存在認識を得るために他者に能動的な働きかけをする衝動。」p411

我々が「大文字の他者」に対し一方的に隷属しているわけでないという主張は浅田彰の『構造と力』における「力」や、ニーチェのいう「ディオニュソス」にも通ずるところがあるだろう。タイトルにもある「衝動」はこの能動性とのアナロジーでもある。

物語の中ではここで千早と寺兼による入壱の精神分析論争が始まるのだが、どうやっても説明できない部分が顕になってしまう。ここで寺兼は次のように言い放つ。

「そう。人が他人を解釈する限界だ。」p413

一見この結論はさじを投げたもののように思えるかもしれない。しかしよく考えてみると先程まで述べていた能動性の議論から導かれることがわかる。一体どういうことか。入壱について語る我々からすると、彼の精神そのものが「大文字の他者」である。ラカンの精神分析では「大文字の他者」は「現実界」のものであり、この領域はカントの唱える「掴み得ぬ空虚な対象」と一致する。「物自体」という言い方は有名だろう。そういうことで「解釈する限界」の外側にあるのだ。また「衝動」は、解釈の余地を許さないカオスを表現したものでもあるのだろう。「コギト・エルゴ・スム」の原則に則れば、さじを投げるわけにも行かない。その結果どうなったかは先程述べたとおりだ。人類全員の包摂ではなく、その人その人ごとに包摂されうるコミュニティを認めるのだ。(ここら辺はサンデル哲学を学べば解像度上がりそう)

おわりに

性善説に立ち「社会的包摂」を唱えた物語序盤の千早の思想は間違っていたのか。ポストモダンに依拠して語ることを試みるならば「一つの回答に固執したことは間違い」だろう。常人には理解し難い「衝動」を持つものを受け入れるのは何も全員でなくていい、包摂できる環境を見つける乃至作ることが現代では求められているのではないだろうか。

押見修造の漫画『惡の華』では女子の体操着を盗んだ主人公、教師に向かってクソ虫といって放つ中村、主人子を逆レイプし放火まで行った佐伯の3人は衝突しつつも社会市民に比べたら充分にお互いを包摂していたために活き活きとしていたように思える。

自分だけを受け入れてくれる特異なコミュニティをわたしも見つけたいものである。