現代文学を数年ぶりに読んでみた。おすすめされたのでなんとなく読んでいただけなのだが、精神分析の要素があり自分にハマる内容だったので、できるだけ考えたことを言語化してみようと思う次第。

作者について

本書は呉勝浩のミステリー作品である。氏はデビュー作『道徳の時間』で江戸川乱歩賞を受賞してから注目された作家で、私が今回読んだ『白い衝動』は大藪春彦賞を受賞している。実力には疑いの余地のない作家だ。なお、2023年には『爆弾』で「このミステリーがすごい!」1位になっている。

以上の受賞歴からはミステリー作家だという印象が見受けられる。実際ミステリーを描いているのだが、本質は心理描写だとわたしは考える。わたしが読んだのはこの一冊だけだが、『爆弾』がyoutubeチャンネル「ほんタメ」で紹介された際には、筆者の心理描写の巧みさを強調し紹介していたので間違ってはいないだろう。本作にもミステリー要素があるのだが、話の本質でないと考えこの記事ではあえて触れないことにする。

あらすじ

本作はスクールカウンセラーの奥貫千早を主人公に物語が進行する。殺人衝動のある高校一年生の野津秋成が千早に相談する中で、刑期を終えた強姦魔の入壱が近くに住んでいることを知り2人は影響されていく。

物語の軸となるのは千早が唱えている「犯罪者の社会的包摂」である。犯罪者のような人物でも社会全体で受け入れようとする思想である。物語序盤は高校生の秋成を包摂しようとする一方で、入壱もそうするべきと考えているのだが、市民を不安にさせている元犯罪者を社会的に受け止めることの限界を感じ、ある事件をきっかけに千早自身も彼を受け入れたくないと考えるようになってしまう。そんな中、秋成は自ら包摂を拒む。殺人を犯してしまう前に独りになろうとするのだ。愛する家族のために。

千早は、秋成のことを社会的に包摂されるべきだと考える一方、入壱にはそれができないというアンチノミーに悩まされる。私たちは他人をどれだけ受け入れるべきなのか、殺人衝動のある少年と実際に強姦を犯した入壱をモデルに考えさせられる作品だ。

社会的包摂の限界

千早は一体どんな結論を出したのか。以下ネタバレ。

最終的に彼女は「社会的包摂」の限界を認め、両者を全寮制のワークショップで生活させることになる。当初の思想だと、彼らのことは社会が包摂するべきなのだから閉じられた生活空間に閉じ込めることは悪いことであるのだが、彼らは犯罪を犯してしまうような「衝動」を生まれ持ってしまっただけで根っからの悪人ではないことを理解することで道が開ける。ほんとうの意味での絶対悪はなかったのだと悟っているようにも感じる。

「生きたいという衝動、死にたいという衝動、殺したいという衝動、たくさんの矛盾した衝動があって、わたしたちは、その全部を持っている。(中略)」入壱がむごたらしい凌辱をしながら、命を救おうとしたように。p459

そして社会市民全員が彼らを包摂するのではなく、人それぞれが生きることを許されたローカルな世界で生きていくことを是認するようになる。

世界を閉じることが不幸せだと決めつけるのは、広い世界に住める人間の傲慢だ。p462

ラカンの精神分析

物語のキーとなった二人の男の精神分析は主人公の指導教員であった寺兼が行うのだが(千早も行うが寺兼にことごとく反駁される)、その根底にはラカン心理学があるのでその中身をここでまとめる。

「対象a」と、寺兼がつぶやいた。「ラカンの提唱したこの概念は、わたしがわたしであるという認識はあなたを通じて担保される、とでもなろうか。いわば受動的な自己認識だな。しかしわたしは人間を、もっと能動的に自己認識を求める生き物だと考えている。」p410

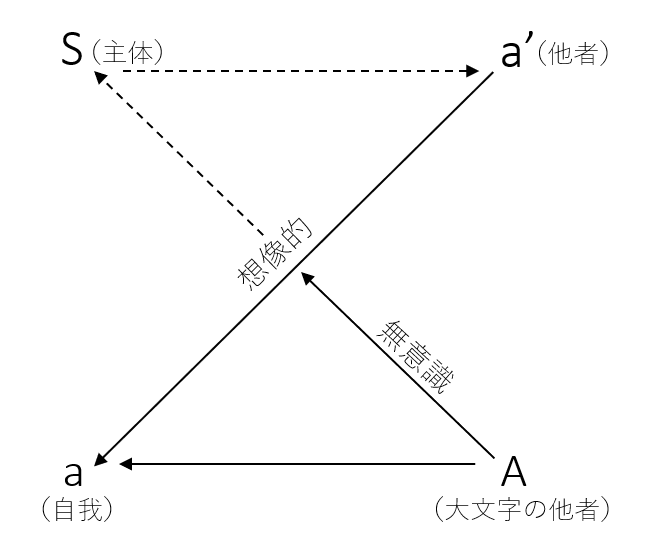

ラカンによる対象aは受動的な要素が強い。このことは、かの有名なL図からも読み取れるだろう。寺兼はここから一歩踏み込み、人間はラカンが言うよりも「主体」から「大文字の他者」へ能動的に働きかける生き物なのだと主張する。想像界で断絶されてしまう「大文字の他者」と「主体」のつながりを「主体」の側から導こうとする、と言い換えることもできるだろう。

そしてそのような能動性を通じて殺人を犯す心理を次のように説明する。

「相手を死にいたらしめること。それは絶対的に不可逆であるゆえに『わたし』が『あなた』にとってかけがえのない存在である証明となる。(中略)自分の存在をたしかめるために、他者を殺める心理。」(中略)

「自己の存在認識を得るために他者に能動的な働きかけをする衝動。」p411

我々が「大文字の他者」に対し一方的に隷属しているわけでないという主張は浅田彰の『構造と力』における「力」や、ニーチェのいう「ディオニュソス」にも通ずるところがあるだろう。タイトルにもある「衝動」はこの能動性とのアナロジーでもある。

物語の中ではここで千早と寺兼による入壱の精神分析論争が始まるのだが、どうやっても説明できない部分が顕になってしまう。ここで寺兼は次のように言い放つ。

「そう。人が他人を解釈する限界だ。」p413

一見この結論はさじを投げたもののように思えるかもしれない。しかしよく考えてみると先程まで述べていた能動性の議論から導かれることがわかる。一体どういうことか。入壱について語る我々からすると、彼の精神そのものが「大文字の他者」である。ラカンの精神分析では「大文字の他者」は「現実界」のものであり、この領域はカントの唱える「掴み得ぬ空虚な対象」と一致する。「物自体」という言い方は有名だろう。そういうことで「解釈する限界」の外側にあるのだ。また「衝動」は、解釈の余地を許さないカオスを表現したものでもあるのだろう。「コギト・エルゴ・スム」の原則に則れば、さじを投げるわけにも行かない。その結果どうなったかは先程述べたとおりだ。人類全員の包摂ではなく、その人その人ごとに包摂されうるコミュニティを認めるのだ。(ここら辺はサンデル哲学を学べば解像度上がりそう)

おわりに

性善説に立ち「社会的包摂」を唱えた物語序盤の千早の思想は間違っていたのか。ポストモダンに依拠して語ることを試みるならば「一つの回答に固執したことは間違い」だろう。常人には理解し難い「衝動」を持つものを受け入れるのは何も全員でなくていい、包摂できる環境を見つける乃至作ることが現代では求められているのではないだろうか。

押見修造の漫画『惡の華』では女子の体操着を盗んだ主人公、教師に向かってクソ虫といって放つ中村、主人子を逆レイプし放火まで行った佐伯の3人は衝突しつつも社会市民に比べたら充分にお互いを包摂していたために活き活きとしていたように思える。

自分だけを受け入れてくれる特異なコミュニティをわたしも見つけたいものである。